介護疲れの原因と対応・解消法|支援サービスも解説

介護疲れの原因や解消法を詳しく解説。セルフケアや支援サービスの活用法も紹介します。

介護疲れは、身体的・精神的負担や経済的な問題が原因で起こります。移乗や排泄介助などの体力消耗、認知症ケアの精神的ストレス、医療費や収入減少が主な要因です。解消法としては、セルフチェックで自身の状態を把握し、睡眠やリフレッシュ時間を確保することを心がけます。また、家族と役割を分担し、信頼できる人に相談して負担を軽減するようにします。介護保険サービスやレスパイトケアなどを利用することも大切です。

そこで、今回のコラムでは、介護疲れの原因やこれによる影響や解消法などを紹介します。

<もくじ>

介護疲れとは何か?

介護疲れを感じる人はどのくらいいるのか

介護疲れの要因と影響(デメリット)

介護疲れのセルフチェック方法と心のケア

介護疲れを防ぐために利用できる支援やサービス

家族と協力して介護疲れを乗り越える方法

介護施設の利用を前向きに検討しましょう

介護施設の入居までの手順

家族やケアマネジャーとの相談を忘れずに

介護付有料老人ホームを検討するポイント

介護付有料老人ホームのことならアズハイムへご相談ください

アズハイムが提供する料金プラン

まとめ

介護は一人で抱え込まない。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。

多職種でしっかり対応してまいります。

介護疲れとは何か?

介護疲れとは、介護を長期間にわたって続けることで生じる肉体的・精神的な疲労や負担感のことを指します。家族が介護をする場合、日常生活でのサポートが必要な時間が増えるだけでなく、精神的なプレッシャーや不安も積み重なります。

介護疲れが進行すると、介護者自身の健康が悪化したり、気持ちがふさぎ込みやすくなったりすることもあります。特に、介護者が孤立している場合やサポートが少ない環境で介護を続けていると、疲労やストレスが大きくなりやすく、深刻な問題に発展するケースも少なくありません。

介護疲れの主な原因

介護疲れの原因は多岐にわたりますが、特に以下の3つが大きな要因としてあげられます。

<身体的な負担>

介護者は日々の移乗や体位交換、排泄や入浴の介助など、身体的にハードな作業をこなさなければなりません。高齢の介護者にとっては、介護自体が大きな体力消耗となり、腰痛や筋肉痛などの症状が出やすくなります。

<精神的な負担>

特に、認知症のケアでは、患者の行動が予測しにくく、頻繁な対応が必要なことが多くなります。また、長期的な介護を続けるうちに「もっと頑張らなければ」と自己を責める感情や孤独感に苛まれるケースも多く見られます。

家族や周囲からの理解が得られないと感じると、心の負担がさらに増大し、介護者の精神的な健康が損なわれてしまうこともあります。

<経済的な負担>

介護には直接的な費用だけでなく、介護者が仕事を減らしたり辞めたりすることで収入が減少することも少なくありません。介護用品や医療費、福祉用具のレンタル費用などが重なり、経済的な負担がかさむことで、生活が厳しくなる介護者もいます。経済的な問題が精神的な負担にもつながり、介護疲れが加速してしまう要因となっています。

介護疲れを感じる人はどのくらいいるのか

日本では高齢化が進み、多くの家族が介護を必要とする親や親族のケアを行っています。この中で、介護疲れを感じている人は少なくありません。

介護の負担を感じる方は多く、介護経験者の大半が「介護疲れ」を経験しているというデータもあります。ケアマネジャーを対象にしたアンケート調査によると、多くの方が介護者からの相談を通じて介護疲れの訴えを聞いた経験があると回答しており、介護疲れが広く深刻な問題であることが分かります。

日々の生活の中で介護者が心身ともに疲れ果ててしまうケースが多く、何らかの支援や対策が必要とされています。

介護者の多くが介護疲れを経験している

介護を続ける多くの方が、肉体的・精神的な疲労に直面しています。

特に、家庭内での介護の場合、介護者がひとりで負担を背負うことが多く、仕事や生活と介護を両立するのが難しくなり、疲労が蓄積されやすくなります。長期間にわたる介護は介護者の生活そのものに影響を及ぼし、介護離職や経済的な問題に直面する方も増えています。

また、介護者が自身の健康を犠牲にしてまでケアにあたるケースも多く、介護疲れを抱える人が多い現状が浮き彫りになっています。

認知症介護や終末期ケアでの負担

特に、認知症の介護や終末期ケアは、一般的な介護よりも負担が大きいとされています。認知症の介護では、介護者が一貫した見守りを求められることが多く、意思疎通が難しいケースや予測不能な行動に対応し続けることが精神的なストレスを増加させます。

また、終末期ケアにおいては、ケアに対するプレッシャーや患者の変化に対応する負担も重くなります。これらの負担が重なることで、介護者の心身に大きな負担がかかり、介護疲れが深刻化する原因となっています。

介護疲れの要因と影響(デメリット)

介護疲れは、心身に負担をかけるだけでなく、深刻な影響をもたらすことがあります。

介護者が無理を続けることで、さまざまな問題やリスクが生じ、介護される側だけでなく介護者自身の生活にも悪影響を及ぼします。ここでは、介護疲れがもたらす主な問題と、その注意点について詳しく紹介します。

介護疲れが引き起こす問題と注意すべき症状

介護疲れによって起こる問題は、多岐にわたります。

身体的な症状としては、慢性的な疲労感や睡眠不足、肩こりや腰痛といった痛みがあらわれることが多く、これらが進行すると日常生活に支障をきたします。

また、精神的な症状として、ストレスの蓄積によるイライラ感や不安感が増大し、時には「うつ状態」に陥るケースもあります。これらの症状が長期化すると、介護者自身が体調を崩し、共倒れのリスクが高まります。介護を続ける上で、自分の健康管理やストレスケアも大切な要素となります。

介護うつ・介護放棄(ネグレクト)・離職などのケース

介護疲れが進行すると、「介護うつ」と呼ばれる症状が現れることがあります。

これは介護が原因で引き起こされるうつ症状で、介護者が日々の生活や自分自身への関心を失い、無気力や無力感に襲われることが特徴です。

さらに、限界を迎えた介護者が、介護を放棄してしまう「ネグレクト(介護放棄)」の状態に陥ることもあります。また、仕事と介護の両立が難しくなると、介護者が職場を辞めざるを得なくなる「介護離職」の問題も発生します。これらのケースは、家族関係や経済的な状況にも悪影響を与えるため、早期の対策や支援が必要です。

介護疲れで起きる事件・事故

介護疲れが極限に達した際、社会問題として取り上げられる事件が発生することもあります。介護者が限界に達し、感情を抑えられなくなった結果、暴力や虐待、時には命に関わるような事故が報道されることもあります。

このような事件は、介護疲れに対する理解と支援の重要性を社会に再認識させる一方で、介護者やその家族に対する世間の目も厳しくなります。介護疲れを予防するためのサポート体制や、介護者が安心して助けを求められる環境づくりが不可欠であり、社会全体での介護支援の強化が求められています。

介護疲れのセルフチェック方法と心のケア

介護を続ける中で、自分の疲れ具合や心の状態を適切に確認することは重要です。

セルフチェックを行うことで、自分がどの程度疲れているかを把握し、早めの対策を講じることができます。また、心のケアも欠かせません。ここでは、介護疲れを自己診断するためのチェック方法と、心の負担を軽減するためのポイントについて説明します。

介護疲れチェックシート

介護疲れの度合いを把握するために、簡単なチェックシートを活用することが効果的です。チェックシートには、「最近眠れないことが多いか」「食欲が低下しているか」「感情が不安定になりやすいか」など、身体的・精神的な状態を確認する項目が含まれています。

これにより、自分がどの程度介護疲れを感じているかを数値化でき、介護の負担が大きくなり過ぎていないかを定期的に確認することができます。チェックシートを活用することで、介護に対する自分の状況を客観的に把握し、必要であれば早めに専門的なサポートを検討するきっかけにもなります。

チェックシートは公益財団法人 全国老人保健施設協が提供しているサイトでご覧ください。チェック内容を施設の相談員やケアマネジャーにみてもらい、アドバイスをもらうようにしましょう。

▶介護ストレスチェックチェックシートはこちら

心の負担を減らすためのポイント(相談・感情の吐き出し)

介護疲れを軽減するには、心の負担を抱え込まないようにすることが大切です。

介護者が自分一人で全てを抱え込むと、疲労が蓄積し、心身のバランスを崩してしまいます。そのため、信頼できる家族や友人に相談したり、感情を率直に吐き出す場を持つことが重要です。

さらに、同じ立場の介護者同士が集まるサポートグループや相談窓口などを利用することで、自分だけが抱える悩みではないと実感し、安心感を得ることができます。これにより、心の負担が軽減され、気持ちをリセットすることが可能になります。

介護疲れを防ぐために利用できる支援やサービス

介護疲れを軽減するためには、適切な支援やサービスを積極的に利用することが重要です。介護者が無理をせずに介護を続けられるよう、さまざまなサービスや相談窓口が設けられています。ここでは、介護保険サービスや民間のサポート、また、行政や専門家による相談窓口などの活用法について説明します。

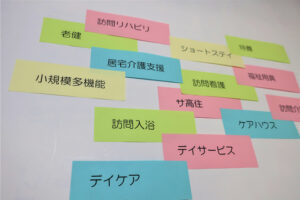

介護保険サービスと保険外サポート

介護保険サービスは、公的に提供される支援制度で、介護負担の軽減に役立つさまざまなサービスを受けることができます。

例えば、訪問介護やデイサービス、ショートステイなどがあり、介護者が一定期間休息を取ることができるようサポートしてくれます。

また、介護保険が適用されない民間のサービスも増えており、家事代行や見守りサービス、24時間対応のホームヘルプなど、保険外の支援を利用することで介護の負担を分散することが可能です。これらのサービスを上手に組み合わせることで、介護者の負担を軽減し、介護と生活を無理なく両立することができます。

行政や専門家に相談する窓口

介護に関する悩みや不安を抱えた時、自治体の相談窓口やケアマネジャー、福祉専門職に相談することが効果的です。

各地域の役所や地域包括支援センターでは、介護に関する情報提供や、利用可能なサービスの案内、相談対応を行っており、介護者が困難を抱え込まずに相談できる場を提供しています。また、特定の介護に関する課題については、認知症の家族会などの自助グループや、介護専門のカウンセリングサービスも活用できます。こうした相談窓口を利用することで、介護者が孤立せずに適切な支援を得ることができるようになります。

介護施設への入居やレスパイトケアの利用

介護が長期化し、在宅での介護が困難になった場合、介護施設への入居も選択肢の一つです。特に、認知症や重度の介護を必要とする場合には、24時間体制でケアを受けられる介護施設への入居が効果的です。

また、レスパイトケアと呼ばれる一時的な預かりサービスもあり、介護者が休息を取るために短期間だけ介護を専門施設に任せることができます。これにより、介護者がリフレッシュして心身のバランスを取り戻すことができ、再び在宅での介護に取り組むためのエネルギーを得られます。

適切なタイミングでこうした施設やサービスを利用することが、介護疲れを予防するための有効な手段となります。

介護は一人で抱え込まない。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。

多職種でしっかり対応してまいります。

家族と協力して介護疲れを乗り越える方法

介護は一人で抱え込むと非常に大きな負担となり、疲労やストレスが蓄積されやすくなります。そのため、家族や仲間と協力し、役割を分担することが介護疲れを軽減するために非常に重要です。

また、介護者が無理なくケアを続けられるよう、他人と比較することをやめ、罪悪感を手放すことも心の安定に役立ちます。ここでは、家族や周囲と連携して介護を行うためのポイントを説明します。

相談できる家族や仲間の重要性

介護を一人で背負うと、どうしても精神的・身体的な負担が重くなりがちです。

そのため、家族内でのコミュニケーションを通じて、相談できる体制を整えることが大切です。家族の中で役割を分担したり、親しい友人に悩みを話したりすることで、介護者が気持ちを共有し、孤立感を軽減することができます。

また、家族や信頼できる仲間と意見交換を行うことで、自分では気づけなかった新たな解決策が見つかることもあります。介護に関わる全員が協力し合うことで、介護者の心身の負担を和らげ、継続的にサポートを提供できる環境を作ることが可能です。

他の家族と比較しないことや罪悪感を手放すポイント

介護を行う上で、自分の介護のやり方が他の家族や介護者とくらべてどうか気になりがちですが、過度に他人と比較することは避けるべきです。

他の家族ができていることが自分には難しい場合でも、それを責める必要はありません。介護には「正解」がなく、状況や体力、精神状態に応じてできる範囲でサポートすることが重要です。

また、「もっと頑張らないと」という罪悪感を手放すことで、介護者自身が精神的に楽になり、無理なく介護に取り組めるようになります。

介護は「自分ができる範囲で最善を尽くす」姿勢が大切であり、そのためにも他人との比較や罪悪感はできるだけ抱え込まず、自分らしい介護の形を模索することが大切です。

介護施設の利用を前向きに検討しましょう

介護施設には多様な種類があり、要支援・要介護者の状態や家族の状況に応じた適切な施設を選ぶことが大切です。

例えば、デイサービスは日帰りで介護やリハビリを受ける施設で、家庭での介護と組み合わせやすいのが特徴です。一方、ショートステイは短期間の入所が可能で、介護者がリフレッシュするためのレスパイト(一時休息)として利用できます。

また、特別養護老人ホームや介護付有料老人ホームなど、長期の入居が可能な施設もあり、介護が難しくなった際の選択肢として検討されます。

選び方としては、施設のケア内容や費用、アクセスの良さを確認し、見学や体験を通じてご利用者本人に合った施設かどうかを見極めることが大切です。

介護施設の入居までの手順

介護施設に入居する際には、事前の準備や手続きが重要です。希望する施設に円滑に入居するために、以下の手順を参考にしながら進めましょう。

1.介護認定の取得

介護施設の多くは、要介護認定を受けた方が対象となります。

まずは、市区町村の窓口で要介護認定を申請し、調査員による訪問調査と、主治医の意見書に基づいた審査を経て、要介護度が決定されます。この認定結果に応じて、利用できる施設や受けられるサービスの種類が決まります。

2.ケアマネジャーとの相談

要介護認定が認められたら、担当のケアマネジャーと相談し、希望する施設の選定や具体的なサービス内容について計画を立てます。

ケアマネジャーは、ご利用者の状態や希望をもとに最適な施設を提案してくれるため、希望や不安をしっかりと伝えましょう。

3.施設の見学と比較

入居を希望する施設の候補が決まったら、実際に見学を行い、施設内の設備やサービス内容、職員の対応を確認します。

特に、介護スタッフの常駐状況や、レクリエーションの充実度、食事の提供内容など、生活環境に関わる要素をチェックしましょう。複数の施設を見学し、それぞれの特徴や雰囲気を比較することをおすすめします。

4.入居申し込みと手続き

希望する施設が決まったら、入居申し込みを行います。

申し込みには、ご本人や家族の基本情報、健康状態、要介護度などの詳細が必要となります。公的施設の場合、待機期間が発生することもあるため、待機リストに登録しておくとよいでしょう。民間施設の場合も、入居手続きの詳細を確認し、必要書類を準備します。

5.契約と入居準備

入居が決定したら、施設と契約を交わします。

契約内容には、利用料金やサービス内容、施設内でのルールなどが記載されていますので、契約書をよく確認し、不明点があれば施設側に質問しておきましょう。

家族やケアマネジャーとの相談を忘れずに

施設選びは家族だけで決定するのではなく、専門知識を持つケアマネジャーや施設スタッフとも相談しながら進めることが重要です。ケアマネジャーはご入居者本人の状態や家族の希望に応じて適切な施設を提案してくれるため、不安や希望をしっかりと伝え、サポートを受けると安心です。

介護付有料老人ホームを検討するポイント

介護付有料老人ホームは、「介護体制」と「個別に合わせたサポート」が整っている点が大きな魅力です。

一般的な住宅型有料老人ホームやサービス付高齢者向け住宅では、介護が必要な場合、外部サービスを個別に契約することが多いですが、介護付有料老人ホームでは多くの介護サービスが施設内で提供されます。

また、介護付有料老人ホームでは看護スタッフや機能訓練指導員の配置が義務付けられており健康管理やリハビリを必要とする方にも適した環境です。

さらに、介護付有料老人ホームでは、ご入居者同士やスタッフとの交流を深めるさまざまなレクリエーションやアクティビティも用意されています。生活に楽しみを感じ、毎日の暮らしを活き活きと過ごしていただくための取り組みが積極的に行われています。

予算管理がしやすい定額制の費用設定も、ご利用者とそのご家族にとって大きなメリットです。様々な入居条件を考えるときに、「できるだけ自分らしく、でもサポートはしっかり受けたい」という方へはおすすめの施設のひとつになります。

介護付有料老人ホームのことならアズハイムへご相談ください

アズハイムの介護付有料老人ホームは、「やさしい最先端の介護」の提供が特徴です。人の「やさしさ」とIoTの活用を融合し、より質の高いケアを実現しています。また、ご入居者とその家族の意思を尊重し、心のこもったふれあいや精神的サポートに重点を置いています。

快適な住環境の提供と、ご入居者一人ひとりが「自分らしい生活」を送れるようサポートすることを目指しています。老人ホームのことでお悩みなら、お気軽に私たちアズハイムへご相談ください。

アズハイムが提供する料金プラン

3つの料金プランで、ご入居者その家族にあったプランをご提案しています。ぜひ、こちらでご確認ください。

また、介護度などの情報を入力するだけで、入居費用が簡単にシミュレーションできるオンラインツールもご利用いただけます。ぜひお試しください。

まとめ

介護は、家族にとって大きな責任であり、介護者に心身の負担を強いるものです。

多くの介護者が、日々のケアの中で身体的・精神的な疲れを感じ、孤独や不安に直面しています。こうした介護疲れは、うつ状態や介護放棄といった深刻な問題に発展することもあるため、早めの対策やサポートが不可欠です。

そこで、介護疲れを防ぐためには、セルフチェックを行い、自己の状態を把握することがまず重要です。また、家族や周囲のサポートを積極的に受け入れ、決して一人で抱え込まずに支援サービスや相談窓口を活用しましょう。

また、介護保険サービスや民間の支援、レスパイトケアの利用は、介護者の心身のリフレッシュに大いに役立ちます。さらに、介護スキルを身に付け、ストレス発散の方法を見つけることで、負担の軽減に繋がります。

介護に完璧を求める必要はありません。「できる範囲で最善を尽くす」という姿勢が大切であり、周囲と協力しながら介護を続けることで、負担を分散し、家族全体で支え合うことが可能です。介護者自身の健康と生活も守りながら、介護に取り組むことで、要介護者も介護者も安心して生活を続けることができます。

介護は一人で抱え込まない。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。

多職種でしっかり対応してまいります。

Q&A(よくある質問)

Q.介護疲れとは何ですか?

A.介護疲れとは、長期間にわたる介護によって生じる肉体的・精神的な疲労や負担感のことです。特に家族が介護をする場合、日常生活の負担が増加し、精神的なプレッシャーや孤立感も積み重なることで深刻化します。

Q. 介護疲れの主な原因は何ですか?

A. 主な原因は以下の3つです:

身体的な負担:移乗や体位交換など、肉体的にハードな作業が原因。

精神的な負担:認知症ケアなどによる不安感や孤独感の蓄積。

経済的な負担:介護による収入減少や費用負担の増加。

Q.介護疲れを感じる人はどのくらいいるのですか?

A.多くの介護経験者が介護疲れを経験していると言われています。ケアマネジャーへのアンケート調査でも、多くの介護者が相談時に疲れを訴えるケースが多いことが報告されています。

Q.介護疲れが引き起こす問題にはどのようなものがありますか?

A.介護疲れが進行すると、以下のような問題が発生します。

身体的症状:慢性的な疲労感、睡眠不足、肩こりや腰痛。

精神的症状:ストレスや不安感、うつ状態。

社会的影響:介護放棄(ネグレクト)や離職、家族関係の悪化。

Q.認知症介護や終末期ケアではどのような負担がありますか?

A.認知症介護では、予測できない行動への対応や常時見守りが必要で、精神的な負担が大きいです。終末期ケアでは、患者の状態変化への対応や心理的プレッシャーが重くのしかかります。

Q.介護疲れを防ぐためのセルフチェック方法はありますか?

A.はい、セルフチェックシートを活用する方法があります。「最近眠れない」「食欲が低下している」などの項目をチェックし、疲労度を客観的に把握することで、早めの対策を講じるきっかけにできます。

Q.介護疲れを軽減するために利用できる支援サービスは何ですか?

A. 以下のようなサービスを活用できます。

介護保険サービス:訪問介護、デイサービス、ショートステイなど。

民間サービス:家事代行、見守りサービス。

レスパイトケア:一時的に施設に預けて介護者が休息を取るサービス。

Q.介護施設を選ぶ際のポイントは何ですか?

A.施設選びでは以下を確認することが重要です。

ケア内容や費用

スタッフの対応状況

設備やレクリエーションの充実度

アクセスの良さ

また、施設の見学や体験を通じて利用者本人に合う環境かどうかを確認しましょう。

Q.家族と協力して介護疲れを軽減する方法は何ですか?

A.家族内で役割を分担したり、相談できる体制を整えることが有効です。また、他の介護者と比較することを避け、「できる範囲で最善を尽くす」という姿勢を持つことが重要です。

Q.介護付有料老人ホームの特徴は何ですか?

A.介護付有料老人ホームは看護スタッフにより健康管理や機能訓練指導員によるリハビリの提供など、包括的な介護サービスを受けられる施設です。定額制の費用設定やレクリエーションの充実も特徴で、長期的な安心感があります。

Q.介護疲れを防ぐための心構えは何ですか?

A.完璧を求めず、「できる範囲で最善を尽くす」姿勢を持つことが大切です。また、相談窓口やサポートサービスを利用し、決して一人で抱え込まないことが重要です。

介護は一人で抱え込まない。

介護付きホーム(介護付有料老人ホーム)、デイサービス、ショートステイを提供するアズハイム。

多職種でしっかり対応してまいります。

【参考文献】

厚生労働省「同居の主な介護者の悩みやストレスの状況」

厚生労働省「介護家族のニーズと事業の現状」

公益財団法人 全国老人保健施設協「介護ストレスチェックシート」